En el pequeño pueblo de Villacastín, donde la niebla se entrelazaba con sus callejones y las sombras eran compañeras del amanecer, había un viejo caserón que todos evitaban. Su fachada de piedra gris, desgastada por el tiempo, parecía susurrar secretos oscuros, pero ni el más temerario se atrevía a acercarse. La leyenda hablaba de Catalina, una mujer que había sido humillada y traicionada por su propia familia. Un día, tras ser acusada de brujería y condenada a una muerte atroz, desapareció, dejando tras de sí un eco de venganza.

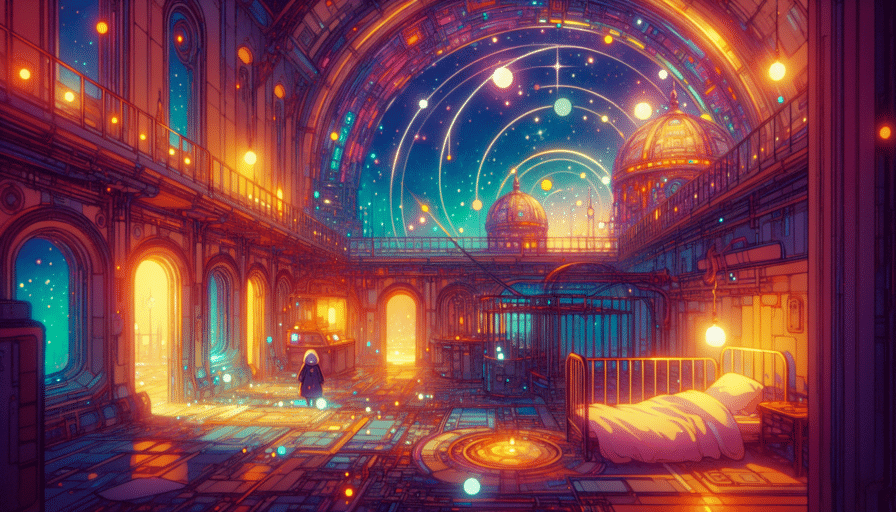

Años después, el cínico Pablo y su grupo de amigos decidieron retar a la suerte. En una noche de luna llena, con risas resonando en sus gargantas, se acercaron al caserón. “No es más que un viejo cuento,” se burló Pablo, mientras empujaba la puerta chirriante que se abrió con un gemido. Dentro, el aire era frío y pesado, como si la casa misma respirara descontento. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero en el ambiente latía una extraña vibración, como si el pasado estuviera deseoso de asomarse.

Mientras exploraban, las risas se extinguieron, reemplazadas por un inquietante silencio. Una sombra danzó en la esquina del salón, y, aturdidos, se preguntaron si habían visto algo o si su imaginación les jugaba trucos. Fue entonces cuando escucharon un susurro, como un murmullo entre las hojas de un árbol, y Pablo, guiado por una curiosidad insaciable, se acercó a la chimenea. Fue allí donde encontró un antiguo retrato de una mujer con mirada penetrante: Catalina.

Al mirarlo, un escalofrío recorrió su espalda. “Es solo una pintura,” dijo, tratando de ocultar su creciente inquietud. Pero la chispa de la provocación había encendido un fuego sordo dentro de él. “¿Quién tiene miedo de una fantasía?” gritó, retando a su suerte. En ese instante, la chimenea cobró vida, liberando un vaho espeso que empezó a girar a su alrededor, como si deseara atraparlo en sus redes. Los amigos, asustados, intentaron tomarlo de la mano, pero sus cuerpos se congelaron al ver que algo comenzaba a materializarse en la habitación.

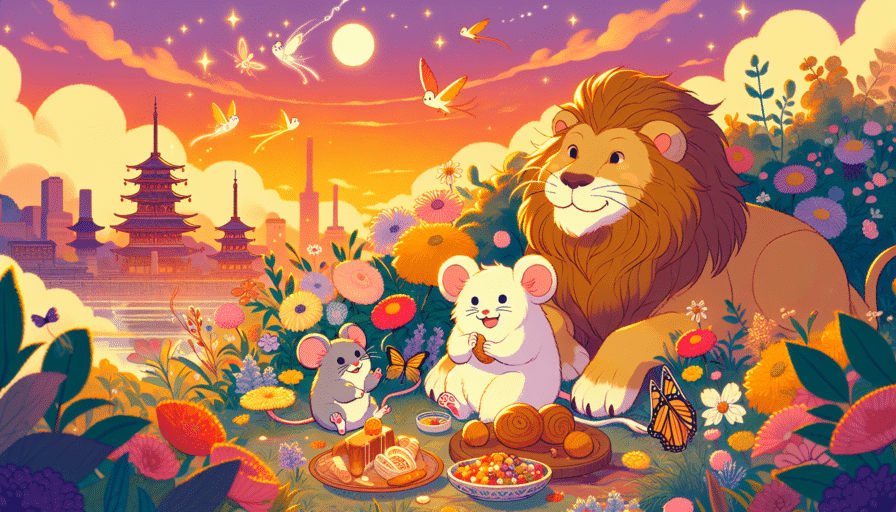

Fue entonces cuando llegó la ira de Catalina. Su figura etérea, vagamente esbozada, surgió del suelo crujiente, su rostro marcado por el dolor y la traición. “Tú, el provocador,” dijo con voz resonante, como un eco ancestral que retumbaba en las paredes. “Vengo a reclamar lo que me fue arrebatado. La vileza que un día me destruyó necesita un precio.”

Los amigos, paralizados por el terror, observaron cómo Pablo se retorcía en un estado de convulsión, incapaz de escapar del embrujo que lo mantenía cautivo. “No puedes retar a lo que no entiendes, Pablo,” continuó ella, con su voz entrelazada con lamentos. “Yo era carne, pero mi venganza no conocerá límites.” A medida que las palabras brotaron de su boca, el ambiente se tornó más frío, un viento gélido comenzó a soplar, elevando la tensión y trayendo consigo susurros que hablaban de viejas traiciones y dolores olvidados.

Con un gesto de su mano, Catalina hizo que el suelo se agrietara bajo los pies de Pablo, revelando un abismo que parecía ansiar su caída. Gritos de terror atravesaron la noche cuando los amigos de Pablo intentaron ayudarlo, pero uno a uno fueron atrapados por tentáculos sombríos que emergían del suelo, alimentándose de sus miedos, de sus secretos ocultos.

“Mi venganza es un eco,” murmuró Catalina, mientras el abismo absorbía a los cuatro jóvenes en un torbellino de sombras y alaridos. “Hoy les devuelvo lo que un día robaron.” Y con cada grito que se desvanecía, el caserón recobró su esencia, restaurando la antigua malignidad de los tiempos olvidados. La puerta se cerró suavemente, como si la casa, satisfecha, finalmente le diera la bienvenida a aquellos que debieron haber temido. Desde aquella noche, sus risas nunca más resonaron en Villacastín; en cambio, el caserón se convirtió en guardián de un terror palpable, un recordatorio de que las vindicaciones no siempre se olvidan y que el dolor puede tornarse en eterna compañía.