En un rincón olvidado del espacio y el tiempo, había un viejo observatorio, en lo alto de una colina, que parecía ignorar la modernidad que lo rodeaba. Allí, Manuel, un astrónomo jubilado de mirada inquieta, pasaba sus días contando estrellas y soñando con mundos lejanos. Cada noche, mientras el viento susurraba secretos cósmicos, una idea lo atormentaba: lo que hay en el centro del universo.

Una tarde, mientras el sol se despedía de su reino anaranjado, un destello resplandeciente rompió la monotonía del crepúsculo. Era un pequeño objeto, flotando en el aire como una mariposa espacial. Curioso, Manuel se acercó. A medida que se aproximaba, el artefacto se transformó en un holograma tridimensional, proyectando una secuencia infinita de galaxias. En su corazón, sintió una llamada irresistible.

“Soy Nira, guardiana de los caminos estelares”, resonó una voz etérea que hacía eco en cada rincón de su mente. “He venido a ofrecerte un viaje único: el viaje al centro del universo”.

Manuel, incapaz de reprimir su asombro, aceptó sin dudar. Una luz envolvente lo cobijó y, en un instante, se encontró en la cabina de una nave espacial que parecía hecha de sueños. “Sujétate”, dijo Nira, y la nave se lanzó a una velocidad inimaginable, como si siguiera el compás de su corazón.

Las estrellas se convirtieron en rayos de luz danzante, mientras atravesaban cúmulos de polvo estelar y cúbicas nebulosas, donde los colores no tenían nombre. Manuel observaba maravillado, cada rincón del cosmos parecía vibrar con una sinfonía desconocida.

Finalmente, después de lo que pareció una eternidad y a la vez un suspiro, descendieron en un paraje deslumbrante: un crisol de formas y luces que pulsaban con una energía viva. “Bienvenido al centro del universo”, anunció Nira, extendiendo su mano. “Aquí, las posibilidades son infinitas”.

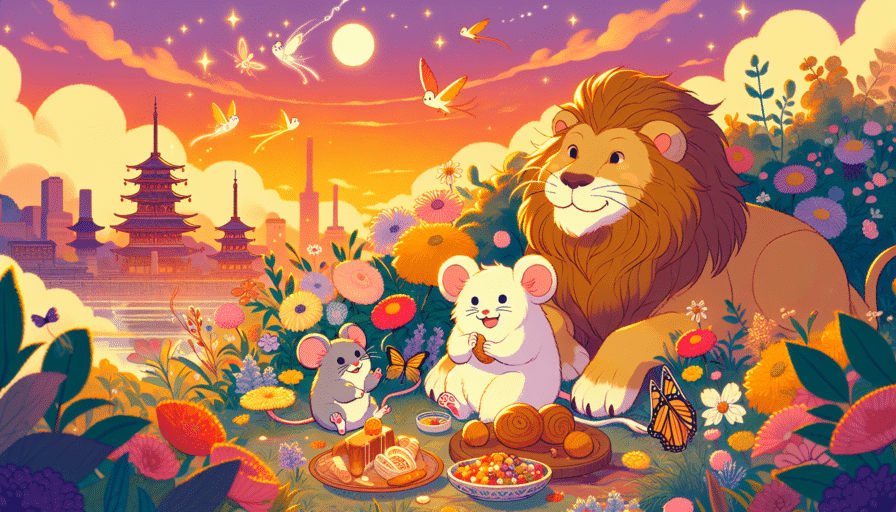

Le mostró un jardín flotante, donde cada planta emitía una melodía diferente y los árboles susurraban historias en un lenguaje antiguo, el mismo que había hecho vibrar a los astros. Fue allí donde Manuel conoció a Lía, un espíritu errante que había comprado el tiempo con su sacrificio. Era una viajera de mundos, con el brillo de una supernova en su mirada y una risa que sonaba como el eco de la creación.

“¿Creías que el centro del universo era solo un punto?”, le dijo Lía, mientras bailaban entre constelaciones. “Es un estado de ser, un lugar de conexión”. Así, Manuel y Lía compartieron pensamientos, risas y secretos que solo los seres de acero y luz podrían comprender.

Los días se convirtieron en epopeyas, y las noches en relatos de maravilla. Sin embargo, el tiempo del predicador de las estrellas no podía extenderse eternamente. Un día, Nira se acercó con una expresión de luz y sombra. “Es hora de que regreses, Manuel. Tu mundo aún te espera”.

Aquella despedida estuvo impregnada de melancolía y promesas. Manuel, con el corazón lleno de nuevas constelaciones, ascendió a la nave. Lía extendió su mano, y en un destello, un mapa cósmico se trazó en su mente: el camino de regreso, pero también el testimonio de lo que había descubierto.

Al llegar de vuelta a su observatorio, se sintió como un viejo cometa que retoma su órbita tras un largo exilio. Desde aquella colina, las estrellas dejaron de ser solo luces distantes; se convirtieron en ecos de su propia esencia. Manuel jamás olvidó a Lía ni el jardín del centro del universo. No solo había viajado a otro lugar, había renovado su alma, y así, cada noche, mientras contemplaba el firmamento, sabía que un fragmento de él siempre danzaría entre las estrellas.

Otros cuentos que te gustarán: