En un rincón olvidado del mundo, donde las montañas tocaban el cielo y los ríos cantaban a las estrellas, vivía un príncipe llamado Alejandro. Héroe en las batallas que luchaba por su reino, pero en su corazón latía un anhelo que las espadas no podían satisfacer: el deseo de conocer lo auténtico, lo verdadero.

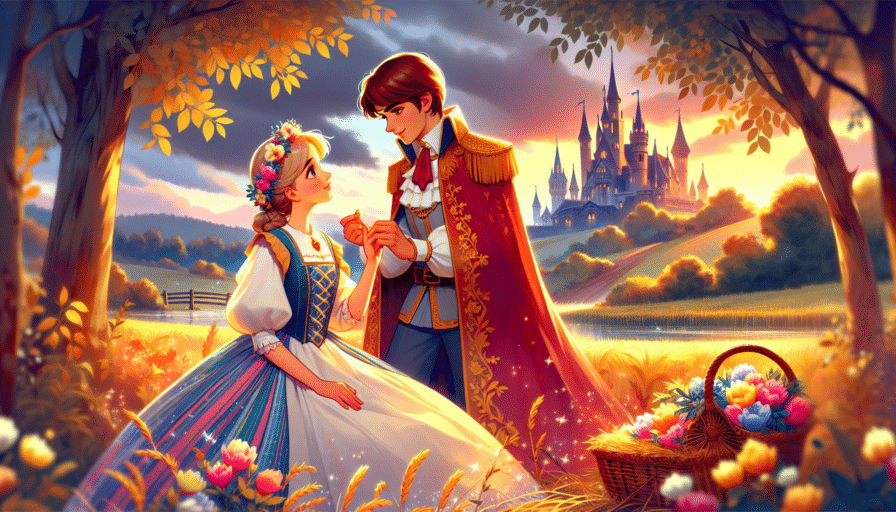

Un día, mientras sus caballos galopaban sobre senderos cubiertos de flores silvestres, Alejandro se perdió en la bruma de un bosque encantado. Allí, entre la danza de hojas verdes, sus ojos se encontraron con los de una aldeana llamada Luna. Era hija del sol y la luna, la guardiana de los sueños que tejía con sus manos la magia de la vida. Con un vestido de algodón que parecía susurrar secretos al viento, Luna recogía flores para dar color a su mundo.

El príncipe, cautivado por su risa, se acercó con la timidez del que sabe que pertenece a mundos diferentes. “¿Cómo puede una simple aldeana encerrar tanto encanto?”, pensó mientras sus manos tocaban la hierba, como si fuera un tesoro prohibido. Luna lo miró con curiosidad, y en ese intercambio de miradas, el aire se cargó de posibilidades, y el murmullo del bosque se convirtió en un eco de sus corazones.

Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro regresaba al bosque, siempre oculto tras la bruma que protegía su secreto. Entre risas compartidas y confidencias susurradas, los dos cultivaron un amor que florecía en los rincones más recónditos de sus almas. Juntos, construyeron castillos de sueños de papel y tejieron coronas de margaritas, riendo de la grandeza que jamás necesitarían para ser felices.

Sin embargo, la realidad golpeó a sus puertas. Alejandro era un príncipe y su destino estaba sellado con los hilos de la nobleza. En su hogar, lo esperaban compromisos y promesas de alianzas. «No puedo dejarla», murmuraba cada mañana, ignorando la sombra que se cernía sobre su amor. “¿Cómo podría?” Pero la presión del deber pronto fue abrumadora.

Una noche, bajo la tenue luz de las estrellas, Luna había sentido el cambio en el corazón de su amado. Convirtiendo su tristeza en fortaleza, tomó una decisión. “Alejandro, el amor verdadero no es un lastre, sino un impulso”, dijo, mostrando a su príncipe que el amor no podría ser encerrado entre muros y coronas. “Viviré mi vida aquí, en esta tierra que tanto amo, y te liberaré.”

Con lágrimas en los ojos, Alejandro tomó la mano de Luna y prometió regresar. La marea del deber lo llevó de vuelta a su castillo, mientras el viento en el bosque se llevaba sus murmullos de amor. Sin embargo, en el fondo de su ser, el eco de la risa de Luna jamás dejó de sonar.

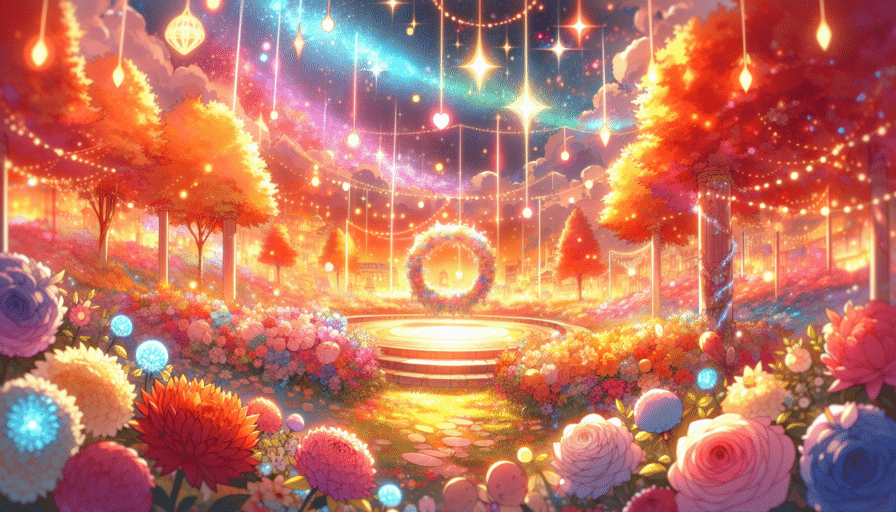

Años después, un gran festival iluminó el reino. Alejandro, vestido con su armadura brillante, fue el centro de atención, pero su corazón seguía volando entre flores en un bosque lejano. Una melancólica melodía hizo que su pecho se apretara: era una canción que Luna había cantado, un canto de libertad y amor eterno.

De repente, una figura conocida emergió entre la multitud. Era ella, con su vestido de flores silvestres, tan radiante como el día en que se conocieron. El mundo se detuvo en aquel instante, y todas las cadenas que los ataban se deshicieron. Con una mirada profunda, ambos se acercaron, hasta que el aire quedó cargado de promesas y abrazos que nunca se habían dado.

Luna, con una sonrisa que parecía iluminar el universo, le dijo: «Alejandro, el amor no necesita coronas, merece ser vivido». El príncipe comprendió que la verdadera fortaleza residía en unirse sin restricciones, en ser dos almas volando en libertad. Juntos decidieron llevar su amor a donde pertenecía, a un camino en el que los príncipes y las aldeanas danzaban bajo un cielo donde las estrellas se reían de la indiferencia de los tronos.

Y así, mano a mano, caminaron hacia el horizonte, dejando atrás los paradigmas medievales y, con cada paso, crearon su propia historia.

Otros cuentos que te gustarán: