En un frondoso rincón de la selva de Yucatán, donde los árboles danzaban al compás del viento y los ríos cantaban melodías ancestrales, vivía un loro parlanchín llamado Cantalicio. Sus plumas, de un verde intenso salpicado con destellos amarillos, brillaban como joyas bajo el sol. Cantalicio no solo destacaba por su colorido plumaje, sino por su inaudita habilidad de contar historias. Desde que el sol asomaba por el horizonte hasta que la luna pintaba de plata el cielo, el loro compartía sus relatos con los animales de la selva, quienes lo escuchaban embelesados.

Un día, mientras Cantalicio daba un recital de aventuras a un grupo entusiasta de tortugas y ranas, un extraño viajero apareció en su camino. Era un viejo mapache llamado Teodoro, conocido por sus traviesos ojos y su astucia inigualable. Teodoro, con un aire de misterio, se acercó al loro y le susurró al oído:

— ¿Sabías, querido Cantalicio, que en esta selva se esconde un tesoro perdido? Se dice que quien lo encuentre será el rey o reina de todos los animales.

El loro, curioso como siempre, se le hizo agua la boca de emoción. — ¡Un tesoro! —exclamó mientras las tortugas parecían asombrarse y las ranas croaron con entusiasmo—. Cuentame más, Teodoro.

Con un brillo travieso en sus ojos, el mapache le relató la historia de un valiente jaguar llamado Lucio, que había ocultado sus riquezas en lo profundo de la selva para protegerlas de la codicia. Sin embargo, el jaguar había olvidado la ubicación exacta, dejando entrever pistas en sus cuentos, una habilidad que Cantalicio sabía dominar a la perfección.

Despertando su espíritu aventurero, Cantalicio decidió que debía encontrar ese tesoro. Al amanecer siguiente, reunió a todos sus amigos: Mica, la tortuga sabia; Rufi, la rana saltadora, y Pipa, el escurridizo ardilla.

— Juntos, resolveremos la historia del tesoro perdido —anunció con voz potente. Acompañados de cantos y risas, se adentraron en la selva.

Las horas se convirtieron en días, y con cada recoveco que exploraban, Cantalicio contaba en verso las pistas que descubrían: un árbol con tres troncos, un lago en forma de corazón y una montaña que canta al atardecer. Cada relajo del loro desvelaba un secreto, y en cada rincón, sus amigos se llenaban de esperanza.

Finalmente, tras una travesía llena de desafíos y galanterías, llegaron a un misterioso paraje donde convergían todos los elementos. Allí, encontraron un gran árbol de tres troncos que se aferraba a la tierra como los recuerdos a la memoria. Rufi, eufórica, saltó y exclamó:

— ¡El lago! ¡El lago! ¡Lo vi en mis sueños!

Al mirar con atención, el grupo descubrió una reluciente entrada bajo las raíces del árbol. Con una mezcla de intriga y valentía, se adentraron en el oscuro túnel que apareció ante ellos. Borboteos de agua y suaves brillos los guiaron hasta un claro iluminado donde el tesoro yacía resguardado entre verdes enredaderas.

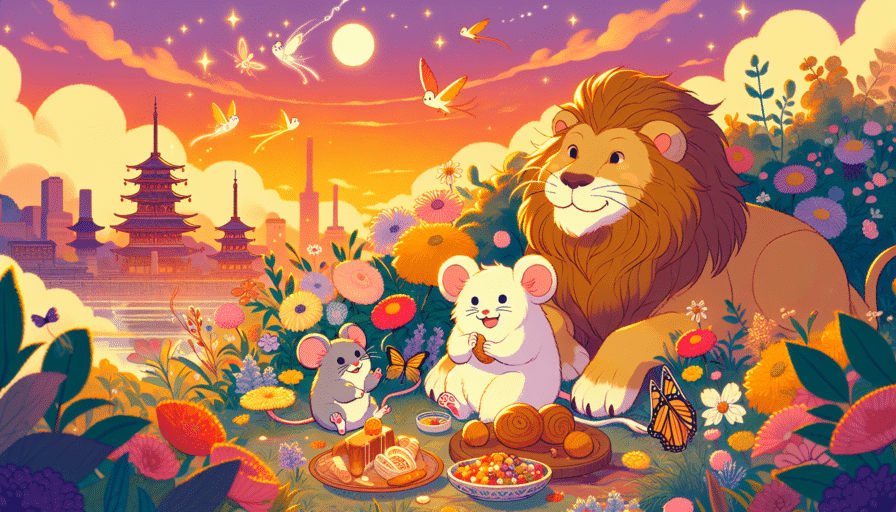

Pero el tesoro no eran oro, ni joyas o riquezas, sino un inmenso mural tallado en la roca, representando a todos los animales de la selva unidos en perfecta armonía. Entre ellos, Cantalicio se reconoció, sus plumas brillando con orgullo. Teodoro había tenido razón: el verdadero tesoro estaba en la amistad y la unión.

Al final de su aventura, decidieron que cada año, en el día del descubrimiento, celebrarían su diversidad y el amor que compartían. Cantalicio, con su inigualable talento, se convirtió en el narrador oficial de la selva, relatando la historia del tesoro más Valioso, un legado que nunca se perdería en el viento.