En un recóndito pueblo de la sierra, donde el eco de las leyendas resuena con la fuerza del viento, se alzaba una antigua mansión conocida como la Casa de los Susurros. Nadie osaba acercarse a ella al caer la noche, pues se decía que en su interior habitaba un laberinto de sombras, tallado en las paredes por recuerdos de aquellos que nunca volvieron a cruzar sus puertas.

La curiosidad, sin embargo, es el veneno de los aventureros. Así, un joven valiente llamado Diego, atraído por las historias inquietantes, decidió desafiar la oscuridad que envolvía la casa. Con su linterna y un corazón tembloroso, cruzó el umbral que lo conduciría al misterio.

Al entrar, el aire se tornó denso, cargado de un silencio tan sepulcral que parecía apretar su pecho. Las paredes estaban cubiertas de retratos enmarcados que parecían seguirlo con la mirada, sus ojos vacíos y sombríos. Diego, en su imprudente audacia, decidió adentrarse más, guiado por sus propios pasos que resonaban como un cañón en la sala vacía.

Pronto se encontró ante una serie de pasillos serpenteantes, cada uno más oscuro que el anterior. El brillo de su linterna proyectaba sombras retorcidas que se movían de manera autónoma, danzando a su alrededor. El joven nunca había sentido tanto miedo, pero la atracción del misterio lo empujó hacia adelante, hasta que finalmente llegó al centro del laberinto.

En el corazón de la casa, se alzaba un espejo antiguo, cubierto por una fina capa de polvo. Diego se acercó, atraído por una fuerza que no podía comprender. Al limpiarlo con su mano temblorosa, la superficie del espejo comenzó a brillar suavemente, revelando escenas de personas que había conocido: amigos, familiares, incluso su propia imagen. Pero los rostros reflejados eran pálidos y distorsionados, como si el espejo guardara un secreto oscuro sobre ellos.

De repente, un susurro helado recorrió el aire: «Diego, ven a jugar». Era la voz de su hermana, Sofía, perdida hacía años. El eco reverberó en su mente, atrayéndolo con una promesa de reencuentro. Sin pensarlo, extendió la mano hacia el espejo. Al hacerlo, sintió que el frío lo acariciaba, mientras su reflejo sonreía de manera perturbadora.

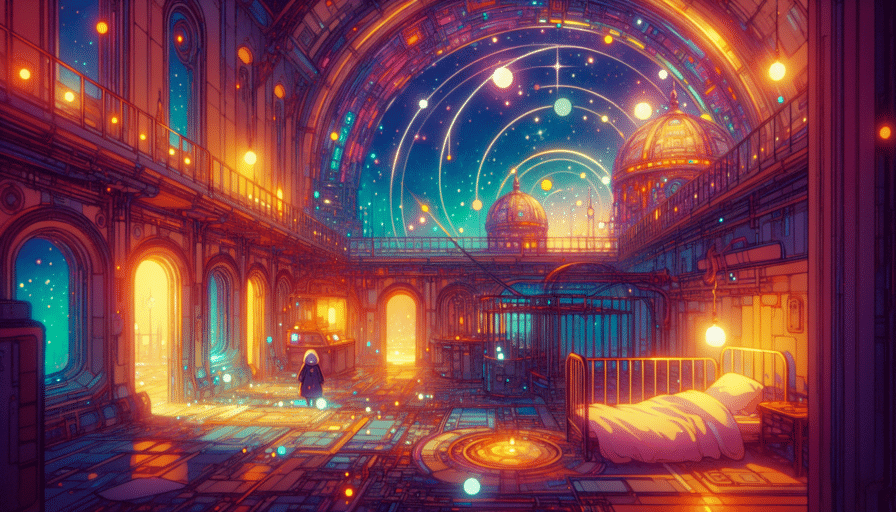

Pero en lugar de un abrazo esperanzador, el espejo lo devoró, tragándolo en una vorágine de sombras que lo sumergieron en un mundo donde los recuerdos eran pesadillas vivas. Había entrado en su propio laberinto: el laberinto de sus miedos, de sus traumas y de todas las historias que nunca había confrontado.

Los ecos de los gritos de los perdidos resonaban a su alrededor, y Diego comprendió que el verdadero terror no estaba en el laberinto de sombras, sino en enfrentar su propio reflejo. Así, se vio aislado entre sombras que susurraban sueños rotos, atrapado en un interminable ciclo de su propia existencia, un lugar donde el tiempo no avanzaba y las sombras nunca morían.

La casa, al amanecer, permanecía en silencio, imperturbable ante la llegada del sol. Las leyendas continuarían, y el pueblo seguiría oyendo susurros sobre un joven aventurero que se perdió en un laberinto que se extendía más allá de esta vida.