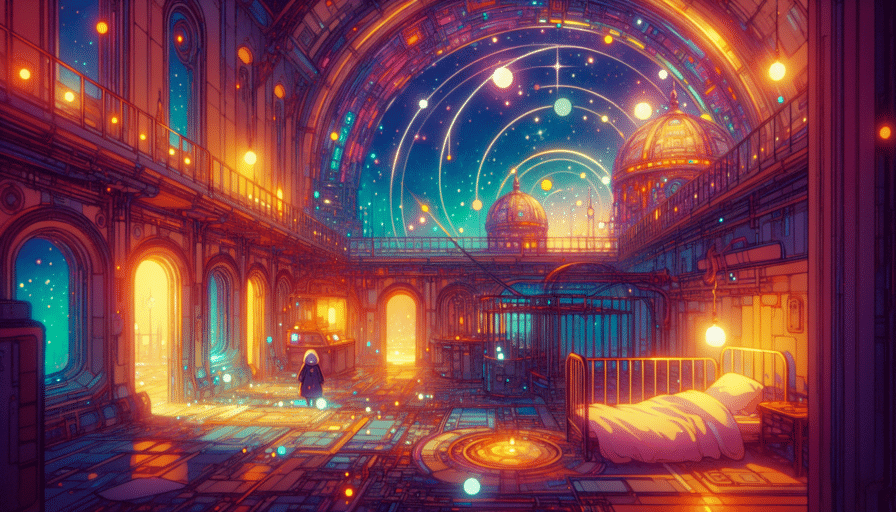

En lo alto de una colina cubierta de flores silvestres, se erguía un castillo cuyas torres parecían tocar el cielo. Este era el Castillo de Lira, perdido en las brumas del tiempo y resguardado por un hechizo que mantenía su esplendor a salvo de la voracidad del mundo exterior. Sus paredes, impregnadas de historias antiguas, guardaban un secreto: el amor de dos almas destinadas a encontrarse.

Lucía, la hija del farero del pueblo, era conocida por su risa resonante y su espíritu indomable. Con su cabello al viento y sus ojos brillantes, se aventuraba a explorar los alrededores del castillo, atraída por una curiosidad que desbordaba su juventud. Una tarde, mientras recolectaba margaritas, percibió un destello dorado que emergía entre las sombras del antiguo roble que custodiaba la entrada al castillo. Intrigada, se acercó.

Allí, sentado en un viejo banco de piedra, un joven llamado Tomás examinaba un libro de hechizos. Su rostro parecía esculpido por los dioses, y unos ojos intensos desbordaban un misterio ilimitado. Era el guardián del castillo, un papel que había heredado sin querer, atrapado por los encantos de un amor que jamás había conocido.

—¿Quién eres? —preguntó Lucía, con la voz firme pero curiosa.

—Soy Tomás —respondió él, sin poder evitar una sonrisa que iluminó ese instante—. El castillo es mi hogar, aunque a veces me siento más prisionero que guardián.

La conexión entre ellos fue instantánea, como si las estrellas hubieran conspirado para acercar sus destinos. Lucía comenzó a visitar el castillo cada tarde, compartiendo historias, risas y sueños. Mientras el sol se escondía tras los acantilados, los jóvenes recorrían los pasillos cuajados de polvo y ecos, descubriendo secretos ocultos en cada habitación. Y así, el amor floreció, a medida que el tiempo giraba despreocupado en sus corazones.

Sin embargo, el hechizo que mantenía al castillo en un susurro de eternidad era también la prisión que encerraba a Tomás. Cada noche, al caer el ocaso, su alma quedaba atrapada entre los muros, mientras Lucía regresaba a su hogar. El amor les unía, pero el destino parecía desviarles, condenándolos a una separación perpetua.

Una noche de luna llena, Lucía decidió que el tiempo del lamento había concluido. Con el aliento entrecortado, se adentró en el castillo y buscó a Tomás. Encontrándole en su rincón habitual, tomó su mano y, con firmeza, pronunció las palabras que desde hacía tiempo danzaban en su corazón:

—No voy a dejar que este hechizo nos separe más. Te amo, y juntos hallaremos la manera de romper esta maldición.

Tomás, sorprendido, sintió que una chispa de esperanza iluminaba su ser. Juntos decidieron desafiar lo desconocido. En una danza de corazones entrelazados y susurros encendidos, comenzaron a recitar las palabras del libro que Tomás había guardado, mezclando su amor con la magia del lugar.

La estructura tembló, y una luz deslumbrante envolvió el castillo. Sus ecos resonaron en el aire, vibrando como notas de una sinfonía que borraba las sombras. De repente, no solo el castillo se iluminó, sino también sus corazones, desatando cadenas invisibles que les mantenían atados a su miseria.

Al finalizar el canto, el hechizo se desvaneció y el castillo, en un último destello, fue liberado de su encantamiento. Tomás, por fin libre, tomó el rostro de Lucía entre sus manos y sonrió, una sonrisa que ya no necesitaba ser contenida. Con un rápido giro, el castillo se transformó, convirtiéndose en un hogar abierto, donde el amor podía habitar sin fronteras.

Así, entre risas y abrazos, Tomás y Lucía se convirtieron en los nuevos guardianes del castillo encantado, donde cada día era una celebración de su amor, y cada rincón reverberaba la promesa de un futuro lleno de sueños compartidos. El amor no solo había liberado a Tomás, sino que también había transformado el viejo castillo en un refugio para aquellos que creyeran en la magia y en el poder de un corazón que no conoce cadenas.

Otros cuentos que te gustarán: