En una pequeña aldea al borde del mar Caribe, donde las palmeras susurraban secretos tejían historias y las olas danzaban al compás del viento, vivían dos jóvenes que compartían el mismo cielo, pero diferentes mundos. Sofía, con sus cabellos al sol y ojos que reflejaban la inmensidad del océano, era hija de un pescador. Su risa se expandía como el aroma de un atardecer, llamando a la vida en cada rincón. Por otro lado, Nicolás, hijo de una familia de comerciantes, poseía un corazón de artista y soñador. La cartografía de sus pensamientos era tan vasto como el horizonte.

Ambos se encontraban cada noche bajo el mismo manto estrellado, en un claro abrazado por la selva. Era allí donde sus miradas se cruzaban furtivamente, donde sus almas danzaban en un vaivén de complicidad y anhelos. Sin embargo, un pacto no escrito ataba sus destinos; la familia de Nicolás deseaba que su hijo se casara con una jovencita de su misma clase, mientras que Sofía llevaba en su pecho un amor prohibido, como un tesoro escondido entre las olas.

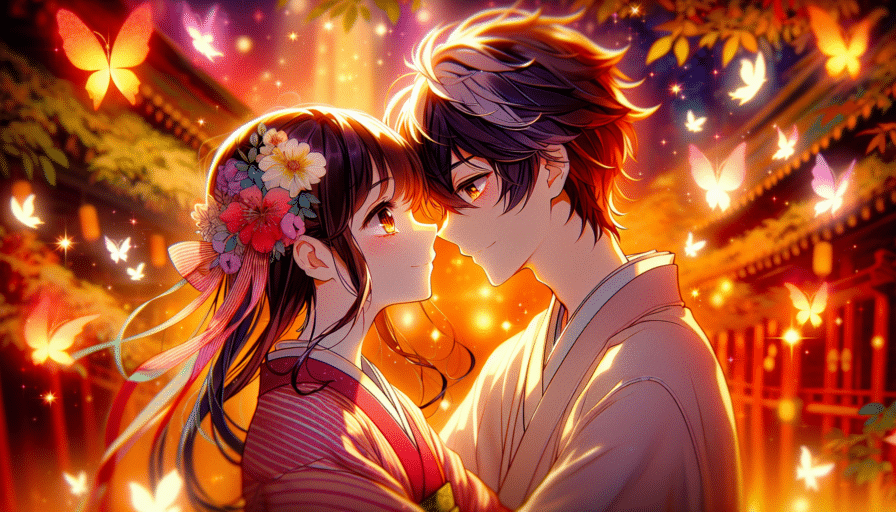

Una noche de luna llena, en la que las estrellas parecían brillar con mayor intensidad, Nicolás decidió que era hora de desatar sus corazones. Con una valentía alimentada por el amor, se adentró en el bosque, hasta encontrar a Sofía esperando, como un faro en la oscuridad. Sus manos se entrelazaron y, bajo el suave brillo de la luna, él susurró: “Prometamos que jamás dejaremos que esta magia se apague. Aun cuando el mundo intente separarnos, siempre existirán las estrellas para recordarnos lo que sentimos”.

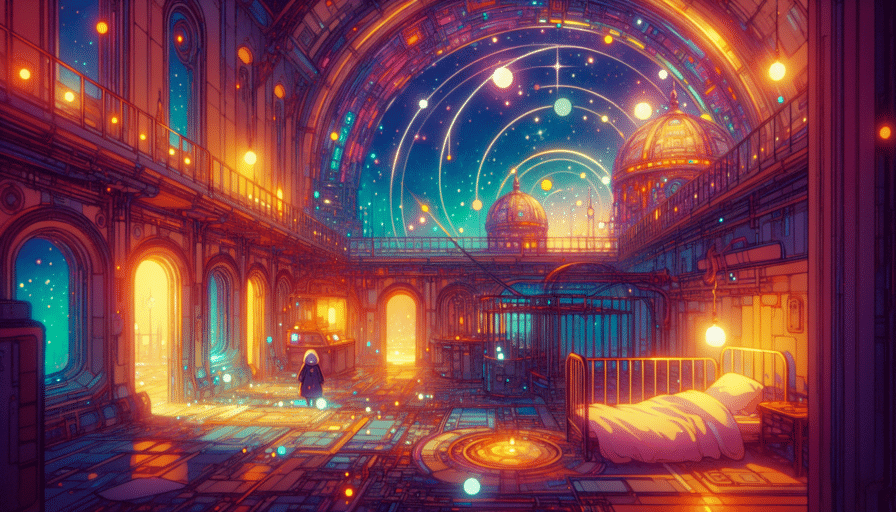

Sofía, con el corazón latiendo como un tambor en fiesta, aceptó con un gesto. “Y prometo que cada vez que mire al cielo, sentiré que estás allí, cerca de mí, aún cuando la distancia nos separe”, respondió, su voz impregnada de firmeza. Así, sellaron su promesa bajo el lienzo estrellado, creándose un refugio en el que los sueños eran tan infinitos como el universo que los rodeaba.

Los días pasaron y la aldea se llenó de rumores. Ambos jóvenes se enfrentaron a sus familias, sorprendidos y decepcionados ante aquella devoción. Sin embargo, la promesa, como una brújula fiel, les guiaba a encontrarse cada noche. En cada encuentro creaban un lenguaje propio, donde se susurraban secretos y compartían esperanzas, mientras el mar y las estrellas eran testigos de su amor

Un día, llegó un barco mercante cargado de oportunidades que llevó a Nicolás a tierras lejanas, donde sus sueños de artista se volvían tangibles. Sofía, con la melancolía abrazando su ser, le escribió cartas que guardaban la esencia de su prometida conexión, cada palabra convertida en una estrella que iluminaba su camino.

Años más tarde, en una primavera de inesperada calidez, Nicolás regresó con la madurez de quien ha cruzado océanos. Sofía, esperándolo en su claro, se encontró con un hombre que irradiaba el mismo amor, pero llevaba consigo el peso de un viaje que transformó su esencia.

Al mirarse, la promesa se hizo tangible y palpable, pues el amor verdadero no se mide en distancias recorridas, sino en la intensidad del sentimiento que perdura. En la misma noche estrellada, él tomó su mano y le dijo: “He recorrido el mundo, he visto maravillas, pero siempre supe que este era mi lugar. Juntos, crearemos nuestro propio cielo, donde cada estrella será una risa compartida”.

Y así, entre el susurro del mar y el murmullo de la selva, Sofía y Nicolás comenzaron a construir su historia. No había ni un final de cuento de hadas, ni una leyenda que hablara de ellos, sino la promesa de un amor sincero, susurrada bajo las estrellas, que se tejió en cada rayo de luna y en cada ola que rompía en la costa, haciendo de sus vidas una eternidad de momentos.

Otros cuentos que te gustarán: