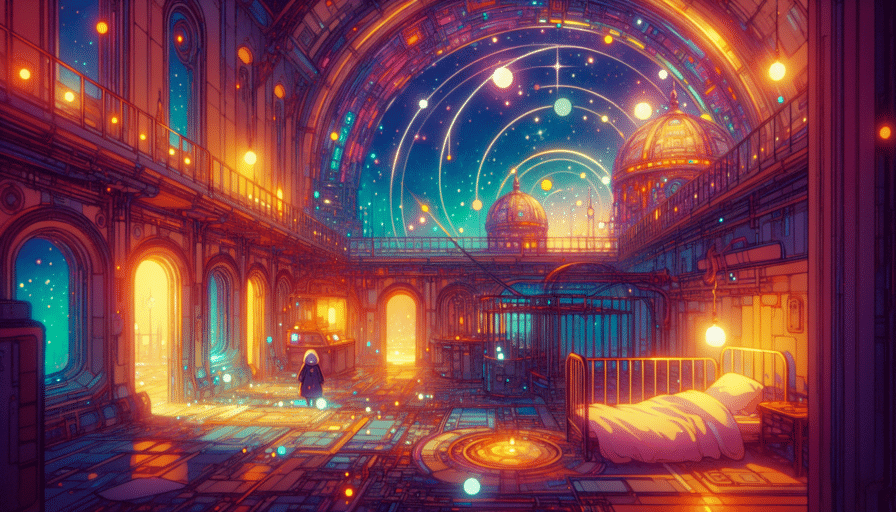

En un bosque encantado, donde los susurros de los árboles y el canto de los ríos tejían melodías nocturnas, habitaba un lobo llamado Teodoro. Su pelaje era de un gris plateado que brillaba bajo la oscuridad, mientras sus ojos amarillos, como dos faroles encendidos, reflejaban la sabiduría de quien ha visto mucho. Teodoro era un lobo solitario, pero en su corazón llevaba el anhelo de compañía.

Cada noche, se sentaba en la cima de una colina, contemplando la inmensa esfera plateada que era la luna. Para él, la luna no era un simple satélite, sino la musa que inspiraba sus pensamientos más profundos. A menudo, le hablaba en voz baja, relatándole historias de sus jornadas solitarias, de la caza y la aventura, de las sombras danzantes en la penumbra.

Una noche en particular, mientras la brisa acariciaba su hocico, Teodoro alzó su voz, más allá de su deseo de compañía: “¡Oh, luna! ¿Por qué brillas tan lejos? A veces, me siento tan solo bajo tu luz…”. Desde el fondo del universo, la luna, con su brillo sereno, decidió hacer algo inesperado.

De repente, un rayo de luz descendió del cielo, acariciando la colina donde Teodoro se sentaba. Antes de que el lobo pudiera entenderlo, una delicada figura apareció ante él. Era Luna, un suave ciervo de piel blanca como la nieve, que había sido tocado por la luz estelar. Sus ojos reflejaban la misma luz que tanto fascinaba a Teodoro.

“He escuchado tu llamado”, dijo Luna con una voz melodiosa, “y he venido a compartir la noche contigo”. Teodoro, sorprendido y maravillado, la observó, sintiendo una conexión instantánea, como si el universo entero hubiera conspirado para entrelazar sus destinos.

Juntos, recorrrieron el bosque bajo la luz plateada, compartiendo historias y risas, danzando entre sombras que parecían cobrar vida. Teodoro le enseñó a Luna los secretos del bosque: el murmullo del arroyo que contaba historias de tiempos antiguos; el canto de los búhos que vigilaban los sueños de los habitantes de la noche. Y Luna, a su vez, lo llenó de ilusión, enseñándole a apreciar cada estrella que adornaba el manto negro del cielo.

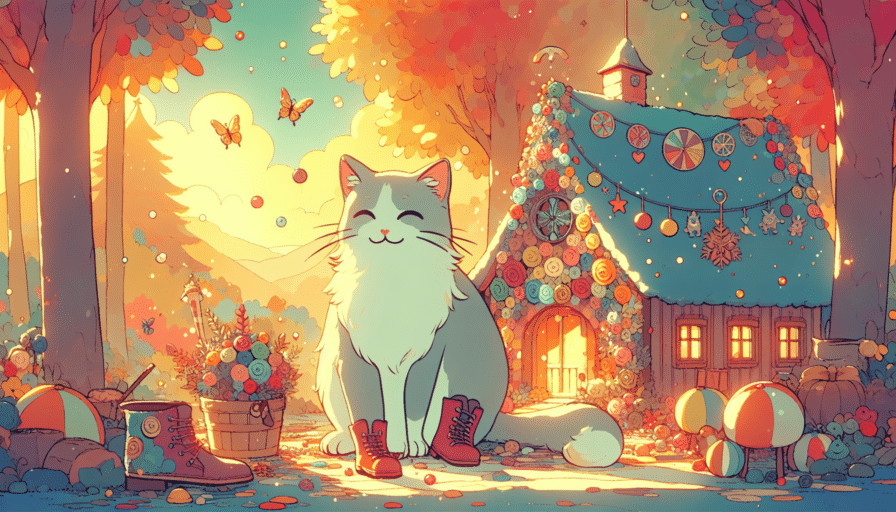

Con el paso de las noches, una amistad inquebrantable floreció entre ellos. Teodoro ya no era un lobo solitario, sino el guardián de un mundo compartido, donde la luz de la luna se reflejaba no solo en el cielo, sino en su corazón. Juntos, bailaban en la penumbra, espléndidos en la danza del amor y la amistad, llenos de una felicidad que el resto del bosque apenas podía imaginar.

Así, el lobo y la luna continuaron sus noches mágicas, recordándoles a todos los seres del bosque que a veces, la conexión más extraordinaria se encuentra en los lugares más inesperados.